|

|

|

||||||

|

||||||

|

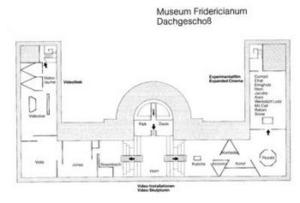

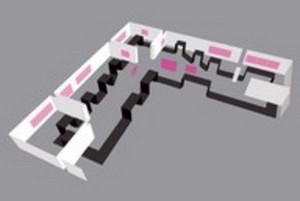

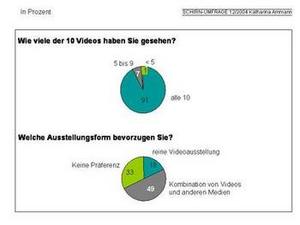

Katharina Ammann So lautet der Titel meiner Dissertation, bei der ich die Frage der Präsentation bei Videokunst aufrolle. Ich gehe davon aus, dass bei Video die Präsentationsbedingungen - technischer und institutioneller Art – in einer Wechselbeziehung zu den gezeigten Inhalten stehen. Die Aufarbeitung dieser Präsentationsbedingungen ist unmittelbarer Teil der allgemeinen Entwicklungsgeschichte der Videokunst. Die zurzeit erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Fragen der Präsentation, hängt mit dem teilweise prekären konservatorischen Zustand zusammen, in dem sich viele ältere Videoarbeiten befinden. Im Projekt 40jahrevideokunst.de geht es ja um den Erhalt des Mediums. Betroffen ist natürlich nicht nur das Videoband, sondern auch das Abspielgerät, da das eine ohne das andere nicht funktioniert. Hier wird auch der Zusammenhang zwischen der Konservierungs- und der Präsentationsthematik deutlich, denn mit dem Wiedergabeapparat befinden wir uns schon mitten im Diskurs der Präsentation, bei der Frage “wie wurde ein Video gezeigt”. Dass die Dokumentationslage dazu dürftig ist, erstaunt weiter nicht angesichts der grundsätzlichen Schwierigkeit, zeit-, ton- und raumbasierten Medien adäquat zu dokumentieren. Meiner Meinung nach gehört zur nachträglichen Vermittlung von Videokunst nicht nur die Dokumentation des inhaltlichen Ablaufs, sondern unbedingt auch die Dokumentation der Installationsverhältnisse, wofür es keine verbindlichen Standards gibt. So stiess ich bei meinen Versuchen, frühe Ausstellungen mit Video, d.h. die Werke, ihre Präsentation sowie das gesamte Setting, zu rekonstruieren, schnell an Grenzen. Nur selten sind diese Ausstellungen ausreichend dokumentiert, Raumaufnahmen fehlen fast immer, und oft können sich auch die Organisatoren nach 20 oder 30 Jahren nicht mehr genau an das Setting erinnern. Ein Grund dafür mag sein, dass die damaligen Veranstalter ihrer kuratorischen Arbeit tendenziell nicht so viel Bedeutung beimassen, und das Medium “Ausstellung” weniger Gewicht hatte als heute. Ein anderer Grund liegt sicher darin, dass mit den wenigen und kostspieligen Apparaten einfach keine grossartigen Inszenierungen möglich waren. Heute ist der Handlungsspielraum bei der Inszenierung von Videokunst dank der technischen Fortschritte sehr viel grösser. Das nutzen neben den Künstlern auch die Kuratoren, um ihre Videoausstellungen attraktiver zu gestalten. Das Zeigen von Video im musealen Rahmen ist nach wie vor eine Herausforderung. Denn dieselben videospezifischen Eigenschaften, die das Dokumentieren dieses Mediums so problematisch machen, erschweren auch das Ausstellen, allen voran Ton und Dauer. Zudem spielt auch der unklare Status dieses Mediums ein Rolle bei seiner Präsentation: ist es Kino, ist es TV, ist es Dokumentarfilm, ist es Musikclip? Sicher ist: das Kunstpublikum musste sich mit der Videokunst an einige Neuerungen im Museum gewöhnen: an das Eintreten in schwarze Räume, an Kopfhörer oder Tonüberlagerungen, an Videotheksysteme und Fernbedienungen, vor allem aber an den Gedanken, aus Zeitgründen nicht alle Videoarbeiten in ihrer Ganzheit sehen zu können. Dass letzteres bei vielen eher zu einem nervösen Zappen führt als zu einer genussvoll-bewussten Auswahl wird oft als Parallele zur täglichen Konfrontation mit der Flut schneller, fragmentierter, undefinierter Bilder in unserer Medien- und Informationsgesellschaft gesehen. Tatsache bleibt, dass es viele Künstler und Kuratoren weiterhin für nötig halten, Präsentationsstrategien zu entwickeln, um mit ebendieser visuellen und auditiven Überfülle umzugehen. KuratorenstrategienIch möchte nun mit der Analyse einiger kuratorischer Modelle auf einen Teilbereich meiner Forschungen näher eingehen. Dabei konzentriere ich mich auf jene Situation, mit der wir am häufigsten konfrontiert werden, nämlich das Ausstellen von Video im Museum oder in einer vergleichbaren Institution. Andere Möglichkeiten, Video zu zeigen wie etwa an Videofestivals, im öffentlichen Raum oder im TV, lasse ich hier ausser Acht. Ausserdem beschränke ich mich hier auf Einkanal-Videos, weil deren Präsentation noch grössere kuratorische Anforderungen stellt, als das Zeigen von abwechslungsreichen, installativen Videoarbeiten oder multiplen Projektionen. Gibt es etwas Schwierigeres als Video um Video um Video spannend zu präsentieren? Anders gefragt, welcher Kurator mutet sich und dem Publikum heute überhaupt noch reine Videoausstellung zu? Früher entsprachen solche reinen Videoschauen dem Aussenseiterstatus des neuen Mediums. So wurde 1977 an der documenta 6 die Videoabteilung unters Dach des Fridericianums verbannt, weil dort laut Herzogenrath, dem Verantwortlichen der Videoabteilung, sowieso selten jemand vorbei kam. Dass es damals überhaupt eine separate Videoabteilung gab, illustriert jene historische Abgrenzung von Video zu anderen Medien, die heute eigentlich obsolet ist. Ich sage “eigentlich”, da es eben auch heute Situationen gibt, in denen eine derartige Konzentration auf das Medium nötig oder sinnvoll sein kann, etwa bei historischen Überblicksschauen, wie im Fall von “40jahrevideokunst.de” oder von “25 Jahre Videoästhetik”. Oft führen auch gewisse Themenbereiche zu reinen Videoausstellungen, wie z.B. “Homo Zappiens Zappiens” in Rennes. Oder es hält, wie im Fall der diesjährigen Videonale Bonn, ein Videofestival Einzug im Museum. All diese Beispiele zeigen, dass sich Kuratoren nach wie vor mit der schwierigen Form der reinen Videoausstellung auseinanderzusetzen haben.  Abb 1: Videoabteilung der Documenta 5 (1972)  Abb 2:Übersichtsplan Documenta 6 (1977)  Abb 3: Videoraum innerhalb der Videoabteilung der Documenta 6 (1977) Schauen wir uns deshalb einige Beispiele näher an, in denen Kuratoren und Kuratorinnen nach Präsentationsformen für Einkanalvideos gesucht haben, die über die üblichen Minimallösungen hinausgehen. Zum Einstieg möchte ich ihnen einige rare Fotos der documenta 5 und der documenta 6 zeigen, die mir Harald Szeemann, rsp. Wulf Herzogenrath aus ihren privaten Archiven überlassen haben. (Von der Videothek der d8 habe ich trotz intensiver Recherchen bisher leider kein Bild gefunden.) Die Gegenüberstellung dieser ersten und zweiten Videoabteilung an der documenta illustriert beispielhaft, wie unterschiedlich Video präsentiert werden kann. An der d5 hatte Szeemann Gerry Schum für den Videoraum beauftragt. (Abb 1) Das Geld war knapp, die Technik steckte in den Kinderschuhen, die Bänder waren im Halbzollformat und nicht geloopt, und so sah 1972 die erste Videoabteilung an der Documenta aus. Schon ganz anders präsentierte sich die Videoabteilung fünf Jahre später, unter der Leitung von Herzogenrath. (Abb 2) Das Dachgeschoss der Fridericianums war für Expanded Cinema, Video-Installationen und die Videothek reserviert. Uns interessiert besonders die Gestaltung der Videothek, in der 50 Videobänder zur Verfügung standen. Da Herzogenrath trotz Sony-Sponsoring aus Platzgründen nicht alle 50 Bänder einzeln inszenieren konnte, bot sich das Videotheksystem an. Dabei handelt es sich vielleicht sogar um die erste Videothek innerhalb einer Kunstausstellung. (Abb 3) Im Vergleich zum Videoraum der d5, zeigen die Fotos der d6, dass hier mehr über die Inszenierung der Videos nachgedacht und mehr Geld in die Ausstellungsarchitektur gesteckt wurde. Beachten Sie die speziellen Sitzbänke und die sorgfältig versteckten Apparaturen. Hier wird das Bestreben deutlich, eine besucherfreundliche Form für die schwierige Vermittlung von Videobändern zu finden. In zwei kleinen Räumen konnten die Besucher Videos ihrer Wahl anschauen, während bei der Videobar ein festes Programm lief. Bedient wurden alle Monitore zentral von der Videobar aus. Diese Form der Videothek, bei der die Besucher zwischen einem laufendem Programm und Videos eigener Wahl entscheiden können, hat sich in den letzten Jahren bei vielen grossen Ausstellungen durchgesetzt. Auffallend oft werden solche Videotheken auch von Künstlern gestaltet.  Abb 4: Dan Graham: Three Linked Cubes / Interior Design for Space Showing Videos, 1986-1987  Abb 5: Angela Bulloch: Bean Bag Set II, 1997 Ohnehin lässt sich in den letzten 10 Jahren auch ein künstlerisches Interesse an der Ausstellungsgestaltung ausmachen, insbesondere im Zusammenhang mit Video. Kuratoren greifen solche Video-Settings von Künstlern natürlich gerne auf. (Abb 4) Ein Klassiker unter den Künstler-Videoschauräumen ist Dan Grahams Three Linked Cubes/Interior Design for Space Showing Videos, von dem es unterschiedliche Versionen gibt, etwa in der Hamburger Kunsthalle, der Flick Collection, im Whitney Museum, im Walker Art Center und der Generali Foundation. Grahams Videopavillons können für ganz verschiedene Videoscreenings genutzt werden. So werden in der Hamburger Kunsthalle täglich wechselnde Videos aus der Sammlung darin gezeigt. In der Ausstellung Rooms with a View: Environments for Video, 1997 im Guggenheim Soho, greift John Hanhardt neben Grahams Three Linked Cubes/Interior Design for Space Showing Videos auf weitere bereits bestehende Videopräsentationsformen von Künstlern zurück. Dort konnte man Videos schauen in Vito Acconcis Tele-Furni-System, Angela Bullochs Bean Bag Set II und Tobias Rehbergers Suck. Watch. Sucked. Watch. (Abb 5) Interessant dabei ist die Tatsache, dass sich hier Künstler auf einer allgemeinen Ebene mit dem Ausstellen von Video beschäftigen, bei der es gerade nicht um die Inszenierung der eigenen oder einer ganz bestimmten Videoarbeit geht. Der Kurator Hanhardt thematisiert mit dieser Ausstellung also nicht nur die gezeigten Videos, sondern die unterschiedlichen physischen und psychischen Zustände beim Videoschauen. Indem er vier verschiedene Video-Settings in einer Ausstellung zusammen bringt, verweist er auf die variablen, sozialen und kulturellen Räume, die mit TV und Video in Verbindung gebracht werden.  Abb 6: Manifesta 4: Video Landscape, 2002  Abb 7: Ausstellungsansicht Rosemarie Trockel Eine andere Möglichkeit eine Videoausstellung zu kuratieren, besteht darin, sich von künstlerischen Videoinstallationen inspirieren zu lassen. Die Kuratorin Stéphanie Moisdon Trembley konzipierte anlässlich der Manifesta 4 in Frankfurt einen viel beachteten Videoraum, die so genannte “Video Landscape” im Städel Museum. (Abb 6) In einem grossen Saal hingen acht Projektionswände im freien Raum, auf denen verschiedene Videoprogramme im Loop liefen. Die Besucher erhielten in der Nähe jeder Projektion den entsprechenden Ton auf ihre Kopfhörer gesendet, womit das Problem der Tonüberlagerung umgangen werden konnte. Visuelle Überlagerungen hingegen waren aufgrund der gleichen Ausrichtung der Screens beabsichtigt. Ein solches Setting führt ausserdem dazu, dass der Besucher in Bewegung bleibt und die Gesamtheit der Ausstellung im Auge behält. (Abb 7) Inspiriert wurde Moisdon von dieser Installation von Rosemarie Trockel, die 1994 in Genf 12 Monitore von der Decke hängen liess, auf denen ihre Videos liefen, die meisten ohne Ton. Jenen Eindruck einer “paysage suspendu” verstärkte Moisdon in ihrer “Video Landscape” im Städel noch weiter, indem sie die die Apparaturen im Dunkel verschwinden liess, dass die projizierten Bilder wie Inseln im freien Raum zu schweben schienen.  Abb 8: Modell für Videonale 10, 2005  Abb 9: Ausstellungsansicht Videonale 10, 2005 In einem weiteren kuratorischen Modell wird die Ausstellungsgestaltung dann gleich an professionelle Designer oder Architekten delegiert. So geschehen an der diesjährigen Videonale im Kunstmuseum Bonn, die ja einige von uns gesehen haben. (Der Leiter der Videonale, Georg Elben, sitzt heute im Publikum und kann vielleicht nachher von seiner Erfahrung berichten.) Nach einem Wettbewerb unter Architekturstudenten wurde der Vorschlag von Jochen Specht von der Technischen Hochschule Aachen realisiert. (Abb 8) Durch alle Räume zog sich ein 1.80 m breites Filzband, die so genannte Tonspur. In unregelmässigen Abständen erhob sich die schwarze Spur zu verschieden langen Brücken, in denen Lautsprecher, Videoprojektor und Beschriftung sauber untergebracht waren. Stellte sich der Besucher in so einen Raum, blickte er frontal auf die Projektion und hörte den entsprechenden Ton. Im Vergleich zu der Kopfhörerlösung bei der “Video Landscape” im Städel konnte hier während dem Videoschauen miteinander kommuniziert werden. Dementsprechend liessen sich bei diesem System Tonüberlagerungen nicht ganz vermeiden. Insgesamt kam diese Lösung dem Wunsch nach einem offenen Museumsraum entgegen. Das Ausstellungsganze blieb erkennbar, war nicht verstellt oder unterbrochen durch die berüchtigten schwarzen Kisten. Allerdings dominierte die schwarze Bandarchitektur die Räume auch sehr stark. (Abb 9) Zudem wurden dadurch die Perspektive und der Abstand des Betrachters zur Projektion klar vorgegeben, was zu einem vereinheitlichten und eingerahmten Blick auf die einzelnen Arbeiten führte. Zur Abwechslung gab es aber daneben auch Arbeiten auf Monitor, sowie einen Video-Konsultationsraum und ein Videoprogramm im Auditorium. Allgemein lässt sich sicher sagen, dass Designer und Architekten der Präsentation tendenziell ein anderes Gewicht verleihen als Kuratoren, wodurch das Design zum roten Faden einer Ausstellung wird. Für das Ausstellen von Videokunst sind solche neu entwickelten Lösungsansätze insofern wichtig und interessant, weil dabei über die besonderen Präsentations- und Rezeptionsbedingungen dieses Mediums nachgedacht wird.  Abb 10: Ausstellungsansicht 3', 2004/05  Abb 11: Besucherumfrage in der Ausstellung 3' Im Hinblick auf die bereits erwähnte Tatsache, dass die Schwierigkeit der Präsentation sehr stark mit der Dauer von Video zu tun hat, möchte ich noch eine letzte kuratorische Strategie besprechen. Wir sahen bisher Beispiele von Kuratoren, die sich von Videoinstallationen inspirieren lassen, die bestehende Video-Settings von Künstlern verwenden oder die Präsentation bei Architekten in Auftrag geben. Einen Schritt weiter gingen die Kuratoren bei der Ausstellung 3’ in der Frankfurter Schirn. Sie beauftragten nicht nur Architekten für die Ausstellungsgestaltung, sondern auch Künstler für den passenden Inhalt. Das Kuratorenteam Martina Weinhart, Max Hollein und Hans Ulrich Obrist ging von Frage aus, wie mit der Diskrepanz zwischen der Zeit des Betrachters und der Projektionszeit umzugehen ist. (Abb 10) Ihre Lösung für eine besucherfreundliche Videoausstellung lautet, Zitat: “10 Filme à 3 Minuten ergeben 30 Minuten Ausstellung in komprimierter Form. Analog zur Verdichtung innerhalb der Filme findet auch bei der Präsentation eine Konzentration statt. Alle Filme werden hintereinander und in einem kinoähnlichen Setting der New Yorker Architekten Asymptote gezeigt. Diese Präsentationsform ist nicht zuletzt eine Reaktion auf die weithin übliche Praxis, den Ausstellungsbesucher mit einer Überfülle an Film- und Videoarbeiten in Form verstreut platzierter Medieninseln zu konfrontieren, was häufig ein Gefühl der Reizüberflutung hinterlässt.” Die Kuratoren gehen hier das Präsentationsproblem von zeitbasierter Kunst von zwei Seiten an: Einerseits wurden kurze Videos bei Künstlern in Auftrag gegeben, andererseits verläuft die Projektion linear, ohne Unterbruch und störungsfrei, da niemand während eines Films eingelassen wurde. Die Kuratoren gingen davon aus, dass sich der Besucher auf diese Weise am besten auf die Videos konzentrieren kann. Für meine Recherchen bot diese Ausstellung natürlich eine interessante Versuchsanordnung, um die Besucher zu ihren Eindrücken befragen. Da ich mich schon mit mehreren hier Anwesenden darüber unterhalten habe, möchte ich kurz auf einige Umfrageresultate eingehen. (Abb 11) Unschlagbare Bestätigung für die Veranstalter bleibt, dass 91% der Besucher alle Videos ganz gesehen haben. Die Hälfte konnte sich dann allerdings an keinen Künstlernamen mehr erinnern, aber ist das so wichtig? 49% fanden die konsequente Beschränkung auf drei Minuten gut wegen der besucherfreundlichen Dauer, aber auch als interessante Rahmenbedingung und Vergleichsmöglichkeit der eigenen Zeitwahrnehmung. Hier ist allerdings anzumerken, dass nicht alle Arbeiten genau 3’ dauerten. So genau hielten sich die Künstler offensichtlich doch nicht an die Vorgabe. Auch die direkte Abfolge eines Films nach dem anderen, fanden die Besucher überwiegend gut, wobei einigen mehr Zeit dazwischen zum Überlegen willkommen gewesen wäre. Interessant ist, dass nur gut 40% das Ganze als Ausstellung empfanden, die restlichen eher als Vorführung oder Experiment, Happening, Installation oder Kino. 13 Leute erwähnten von sich aus die ansprechende Raumgestaltung, ebenfalls 13 fanden aber die Sitze zu hart und unbequem. Alles in allem erhielt die Ausstellung 3’ vom Publikum gute Noten. Von 80 Besuchern kritisierten nur zwei wirklich heftig die mangelnde Selbstbestimmung bei dieser Art der linearen Präsentation; das waren natürlich zwei Kolleginnen aus dem Kunstbetrieb. Allerdings sprach sich fast die Hälfte der Besucher gegen reine Videoausstellungen aus. Das ist ein deutlicher Hinweis von einem breiten Publikum auf die Schwierigkeit, reine Videoausstellungen attraktiv zu gestalten. Im Rahmen des Projekts 40jahrevideokunst.de sind ja fünf Videoausstellungen geplant, womit die Verantwortlichen vor denselben Herausforderungen stehen, wie die Kuratoren in meinen Beispielen. Grundsätzlich ist die Präsentation immer dem Werk und den Wünschen der Künstler unterzuordnen. Während bei Videoinstallationen zumeist Präsentationsvorgaben bestehen, herrscht jedoch bei Einkanalarbeiten oft eine gewisse Rat- oder Fantasielosigkeit. Dabei müssen Videoausstellungen gerade heute nicht mehr eintönig sein. Auf der technischen Ebene, u.a. bei den Projektoren, stehen uns ja mittlerweile Apparate zur Verfügung, die noch vor 10 Jahren inexistent oder unerschwinglich waren. Natürlich spielen die finanziellen Mittel weiterhin eine Rolle, da nicht jede Institution über tolle Maschinenparks verfügt oder Innenarchitekten mit dem Setting beauftragen kann. Letztlich sind es aber bei der Präsentationsfrage vor allem Denkweisen, die aufeinander prallen. Die ideale Präsentation bleibt Einstellungssache, wie z.B. der extreme Gegensatz zwischen Stephanie Moisdons offenen, simultanen Medieninseln und dem lineare Programmablauf im Kinoraum der Schirn zeigt. Die einen propagieren Selbstbestimmung und freie Auswahl im Grossangebot, die andern stressfreies Schauen durch Übersicht und vorgegebenen Ablauf. Dass die Wahrnehmung eines Werks durch seine Präsentation beeinflusst werden kann, scheint plausibel. Wie aber die Präsentation die Werkwahrnehmung beeinflusst, würde nach aufwändigen, soziologischen und rezeptionspsychologischen Versuchsanordnungen verlangen, die weit über eine einfache Umfrage hinausgehen. Immerhin erhielt ich in meiner Schirn Umfrage eine denkwürdige Rückmeldung zum Betrachten von Videokunst. So beklagte sich eine Besucherin erst über die unbequemen, harten Sitzbänke, um sogleich zu relativieren, dass sie zurückgelehnt im weichen Sessel wohl auch weniger konzentriert gewesen wäre. Aus ihrer Sicht scheint Video schauen im Museum unkomfortabel sein zu müssen, ganz im Gegensatz zum relaxten Seherlebnis zuhause oder im Kino. Wollen wir Kunst als Kasteiung oder Kunst als Genuss? Oder anders gefragt, könnte man dem Publikum mit einem einladenden Setting die Videokunst noch näher bringen? Für Dan Graham ist der Fall seit seinem Interior Design for Space Showing Videos klar. Wie er mir gegenüber kürzlich wiederholt hat, beabsichtigte er mit diesem Design, dass sich die Leute im Museum hinlegen sollen, um Videos zu schauen. Mittlerweile haben sich die meisten Museumsbesucher auch tatsächlich an das coole Liegen und Loungen im Museum gewöhnt. Gerade im Umgang mit einem Medium wie Video, das auf kommerziellen, “fremd-designten” Apparaten basiert, lässt sich eine besondere Affinität zum Design, zur Gestaltung eines Ambientes feststellen. Wie wir gesehen haben, setzen sich seit etwa 10 Jahren nicht nur Kuratoren sondern auch Künstler verstärkt mit dem Präsentieren von Videokunst auseinander. Das zeugt einerseits von einem intellektuell-kreativen Interesse an der Präsentationsfrage bei Videokunst, andererseits von einer zunehmenden Tendenz in der Kunst, dem Publikum Ausstellung und Ausgestelltes möglichst professionell zu präsentieren. Und falls dann weder der Inhalt noch das Konzept einer Ausstellung überzeugen sollte, verleiht immerhin das tolle Ausstellungsdesign dem Ganzen einen roten Faden. |

|

||||